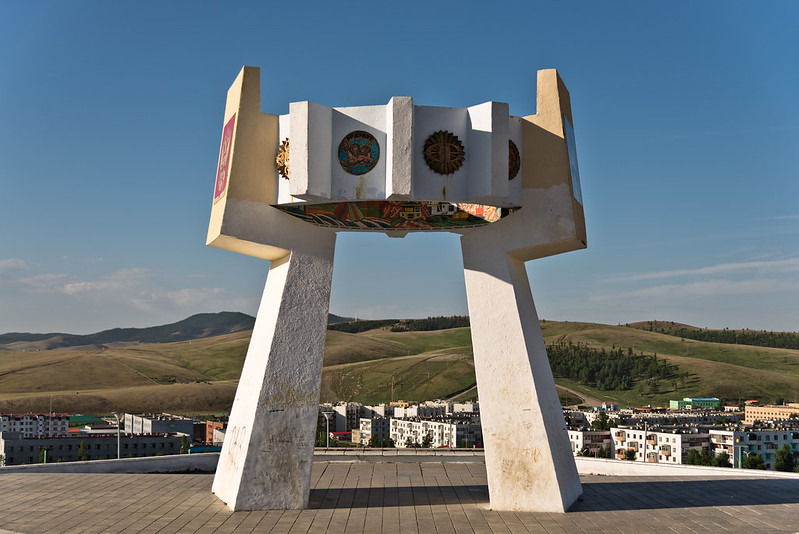

Das sowjetisch-mongolische Freundschaftsdenkmal inn Erdenet

Die Zugtür springt auf, die Menschenmasse, eben noch zusammengepfercht im Zug, entlädt sich auf den einzigen Bahnsteig. Schnellen Schrittes schiebt sich die bepackte Traube in Richtung Bahnhofsvorplatz. Dort wartet auf die Ankommenden bereits eine Armada an Minibussen, um sie wahlweise in die neun Kilometer entfernte Innenstadt von Erdenet oder in die Umgebung zu bringen.

Jeden Tag kurz vor acht Uhr morgens wiederholt sich dieses Schauspiel. Immer dann, wenn der Nachtzug aus der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar nach etwa elf Stunden Fahrzeit Erdenet erreicht. Die mit etwa 87.000 Einwohnern zweitgrößte Stadt des Landes wurde im Jahr 1974 von den Sowjets errichtet. Das sieht man nicht nur an der Anlage der Stadt (breite Hauptmagistrale, großer Platz vor dem Verwaltungssitz und natürlich die obligatorischen Plattenbauten), dem Freundschafts-Denkmal oder Lenin- und Marx-Reminiszenzen, sondern auch an den zahlreichen Plakaten mit der mongolischen und der russischen Flagge. Der Grund, warum die Sowjetmacht damals den Ort erbaute und das Nachbarland nach wie vor präsent ist, ist der selbe: In Sichtweite zur Stadt liegt die siebtgrößte Kupfermine der Welt sowie die größte Asiens. Die Mine wird von einem staatlichen mongolisch-russischen Joint Venture geführt und gilt als wichtigster Motor der wirtschaftlichen Entwicklung der Mongolei. Stellt doch der Tagebau den Hauptteil des mongolischen Exports und der einheimischen Steuern.

Immer noch sollen mehrere hundert Russen in der Stadt wohnen, auch die russische Sprache soll im Gegensatz zu anderen Landesteilen noch eine gewisse Bedeutung haben. So hielt ich es für ein leichte Aufgabe den richtigen Bus zu finden – trotz des Gewusels auf dem riesigen mit Minivans vollgeparkten Platz. Doch auf mein „Wohin fährt dieser Bus, ins Zentrum?“ ernte ich entweder entsetzte Blicke oder der Fahrer will mich sogleich samt Rucksack in sein Fahrzeug zerren. Diesen Trick kenne ich schon, sichert man sich doch so seine Fahrgäste – egal wo diese eigentlich hin wollen. Nach kurzer Verzweiflung und dem Bangen mich der örtlichen „Taxi-Mafia“ anvertrauen zu müssen, ergänze ich schließlich meine Frage noch um die englische Variante.

Und tatsächlich versteht mich kurz darauf eine Frau mittleren Alters. Ich strahle, sie freut sich, dass sie helfen kann. Zusammen mit einer Kleinfamilie quetsche ich mich auf die Rückbank des heillos überladenen japanischen Kleinbusses. Für umgerechnet 50 Cent pro Person bringt dieser seine Fuhre sicher ins Zentrum. Dort erwarten mich auch schon meine Gastgeber: Sumjabajar, seine Frau Orchon und ihre vier Kinder. Sumjabajar hatte mich nach Erdenet eingeladen, um zusammen das mongolische Nationalfest Naadam zu feiern.

Als auch die Schwiegereltern eintreffen gibt es endlich Frühstück. Doch die Freude verschwindet schnell. Denn eine riesige Metallschüssel mit einem Berg frisch gekochter Innereien eines ganzen Schafes steht auf dem Tisch. Ich schlucke und lasse mir erst einmal Tee einschenken. Die Anderen machen sich derweil über den vermeintlichen Festschmaus her. Natürlich werde auch ich eingeladen mir etwas zu nehmen. Ich warte ab und beobachte. Herzhaft schneidet sich jeder Teile der Leber, der mit Blut gefüllten Därme oder des Magens ab. Ich halte mich immer noch an den Tee. Zwar möchte ich nicht unhöflich sein, die Wonne meiner mongolischen Gastfamilie kann ich aber keineswegs teilen. So wage ich mich schließlich an das für mich einzig essbar aussehende Stück, der Leber. Zu mehr bin ich außerstande, mein Appetit und der morgendliche Hunger sind wundersamerweise verschwunden. Glücklicherweise stehen etwas abseits auf dem riesigen Tisch noch ein Glas mit selbstgemachter Butter sowie Brot und Kekse. Das muss fürs Erste reichen.

Naadam-Eröffnungszeremonie im städtischen Stadion

Nach der „Stärkung“ geht es gemeinsam ins nahe Stadion, wo bereits die Naadam-Eröffnungszeremonie im vollen Gange ist. Das Fest findet zumindest in der Hauptstadt Ulaanbaatar jährlich vom 10. bis zum 13. Juli statt, in der Provinz meistens etwas eher. Dort ist der Andrang, wie in Erdenet, auch weit weniger, der Eintritt sogar frei.

Der vollständige Name „Eriin Gurwan Naadam“ („Die drei männlichen Spiele“) drückt aus, um was es geht: sportlicher Wettkampf in den Disziplinen Ringkampf, Pferderennen und Bogenschießen. Wobei bei den letzten beiden Sportarten auch Mädchen und Frauen mitmachen. Aus Zuschauersicht ist vor allem das Pferderennen interessant. Zwar ist es seit einigen Jahren verboten den teilweise hunderten antretenden Rennpferden per Geländewagen zu folgen, doch allein die Zielankunft ist – zumindest für mich Neuling – spannend genug. Anders als im letzten Jahr, als fast 300 Pferde beim Rennen in Erdenet antraten, sind heuer deutlich weniger gestartet. „Dieser Sommer ist einfach viel zu trocken und zu heiß“, sagt Sumjabajar und zeigt nach unten auf das vertrocknete, gelb-braune Gras.

So ist auch zuerst die Staubwolke der ankommende Pferde und einiger Begleitfahrzeuge zu sehen bis man tatsächlich eines der Tiere zu Gesicht bekommt. Ich wohne dem Rennen der vierjährigen Pferde an, insgesamt gibt es fünf Altersklassen. Für alle ist aber das Prozedere gleich, nur die Distanzen unterschieden sich ein wenig. Mitten in der Mittagshitze trabt in meinem Fall erst das gesamte Starterfeld zum 25 Kilometer entfernten Startpunkt, ehe es von dort wieder zurück zum Ziel geht – diesmal selbstverständlich im Galopp. Mein Gastgeber schätzt, dass die Reiter für die Rennstrecke etwa 30 bis 40 Minuten benötigen. Geführt werden die Pferde von 6 bis 12 Jahre alten Kindern. Orchon nahm früher selbst an Rennen teil, wie sie mir stolz erzählt. „Einmal wurde ich sogar zweite!“

Gefeiert werden aber nur die ersten fünf Pferde, meint sie. Das merkt man. Bereits nachdem ein gutes Dutzend Pferde das Ziel erreicht hat, löst sich die Menschenmenge an der Absperrung wieder auf. So lange man auf die Zielankunft wartete, so schnell verschwindet nun ein jeder wieder im Auto. Auch meine Gastgeber und ich fahren mit der riesigen Wagenkolonne wieder zurück zum Stadion. Aufgrund der fehlenden Hindernisse in der baumfreien Wiesenlandschaft brausen teilweise Dutzende Fahrzeuge, vom Kleinwagen bis zum dicken Geländewagen nebeneinander durch die Prärie.

Am Festivalgelände herrscht mittlerweile schon echte Jahrmarktstimmung. Es scheint, als würden sich die gerade laufenden Vorkämpfe im Ringen im sowie die Bogenschießwettbewerbe vor dem Stadion fast weniger Zuspruch erfreuen als die Fahrgeschäfte, Verkaufsstände und Imbissbuden. Jäh unterbrochen wird das Spektakel, als sich ein Gewitter über der Stadt zusammenbraut. Auch wir verlassen das Gelände, um unsere Sachen zu packen.

Denn wie viele mongolische Familien die in der Stadt wohnen und arbeiten, haben auch Sumjabajar und Orchon ein Ger (monglisch: Jurte) weit draußen vor der Stadt stehen, dass sie so oft wie möglich nutzen – die nomadische Tradition wird von vielen nach wie vor hochgehalten. Im Winter wird das Zelt zusammengepackt und in einer Garage gelagert. Doch im Sommer wohnt praktisch die ganze Familie auf dem Land, auch um die Tiere zu verpflegen. „Wir besitzen vier der fünf mongolischen Nutztiere“, erklärt Orchons Schwester: Schafe, Ziegen, Kühe und Pferde. Nur Kamele werden hier im Norden des Landes wenig gehalten. Auf dem Land errichtet die Familie ihre Gers jedes Jahr in der selben Gegend, der Standort variiert dabei aber je nach gewachsener Vegetation.

Dabei stehen jeweils einige Zelte zusammen. Zudem haben sich in Sichtweite zum Ger von Sumjabajar und Orchons auch andere Familienmitglieder niedergelassen. Sie alle kommen am Abend zusammen, um die landestypischen Buus zuzubereiten. Diese Teigtaschen werden mit kleingemahlenen Innereien, Gewürzen und gehackten Zwiebeln gefüllt und im Wasserdampf gegart. Dazu wird Tee, vergorene Stutenmilch (Airag) oder mongolischer Wodka gereicht. Nach dem Essen wollen dann noch die antrabenden Kühe gemolken werden, ehe es mit dem Anbruch der Dunkelheit ins Bett geht. Anders als noch vor einigen Jahren besitzt aber mittlerweile fast jede Familie eine kleine Solarzelle, um damit Autobatterien zu speisen. Nicht selten werden damit Kühlschränke oder TV-Geräte betrieben. Man möchte schließlich auch in der Natur nicht ganz auf die Gewohnheiten der Stadtwohnung verzichten.

Der Text erschien in einer gekürzten und abgewandelten Fassung auf Bento.

[…] Norden der Mongolei, zwischen Erdenet und Darchan, liegt das Kloster Amarbayasgalant, laut Lonely Planet das „architektonisches […]